惜しむ声は絶えないものの、日本の寝台列車は確実に姿を消しつつあります。現在、定期運行しているのは「サンライズ」だけ。鉄道ファンでなくても、その予約の取りにくさは広く知られていますが、それでも廃止の懸念が高まりつつある状況です。近年はホテル価格の高騰を背景に、夜行新幹線を求める声も聞かれます。しかし、JR各社が積極的に動く気配はほとんど見られません。

一方で、海の向こう中国では状況がまったく異なります。夜行高速鉄道を紹介する動画が、最近は私のYouTubeのおすすめに頻繁に出てきます。そこで今回は、中国がどのように夜行新幹線の運行を実現しているのか、自分なりの考察を交えて紹介してみたいと思います。

まず押さえておきたいのは、「なぜ夜行新幹線が日本では走れないのか」という点です。

一言で言えば、夜間の保線工事で線路が使えなくなるからです。保線工事とは、線路のメンテナンス作業の総称で、線路の点検、列車走行による摩耗部分の補修、さらにはレールの定期交換などが含まれます。これらの工事は列車が走っていない深夜に実施されるため、夜間に列車を走らせることが難しいのです。

つまり、終電から始発までの限られた時間に、全区間でのメンテナンス作業と列車の運行をどう両立させるかが課題となります。

では、中国ではどのようにこのスケジュールを組んでいるのでしょうか。筆者は公開資料と、現在上海~深セン間で運行されている夜行高速鉄道のダイヤをもとに、その仕組みを紹介・考察してみたいと思います

中国の保線作業に関する規定について触れておきます。

中中国鉄道局は2012年に「鉄路営業線施工安全管理弁法」を発表し、高速鉄道の保線作業を以下のように定めています。

- 保線作業を「施工作業」と「メンテナンス作業」に区分する。

- 施工作業とメンテナンス作業は、できる限り同時並行で行う。

- メンテナンス作業の最小時間は240分(4時間)とする。

- メンテナンス作業は毎日実施する。

特に夜行列車の運行に関しては、いかにしてこの240分の作業時間を確保するかが大きな課題となります。そこで次に、実際の夜行列車のダイヤと計算上の保線作業時間を比較してみたいと思います。

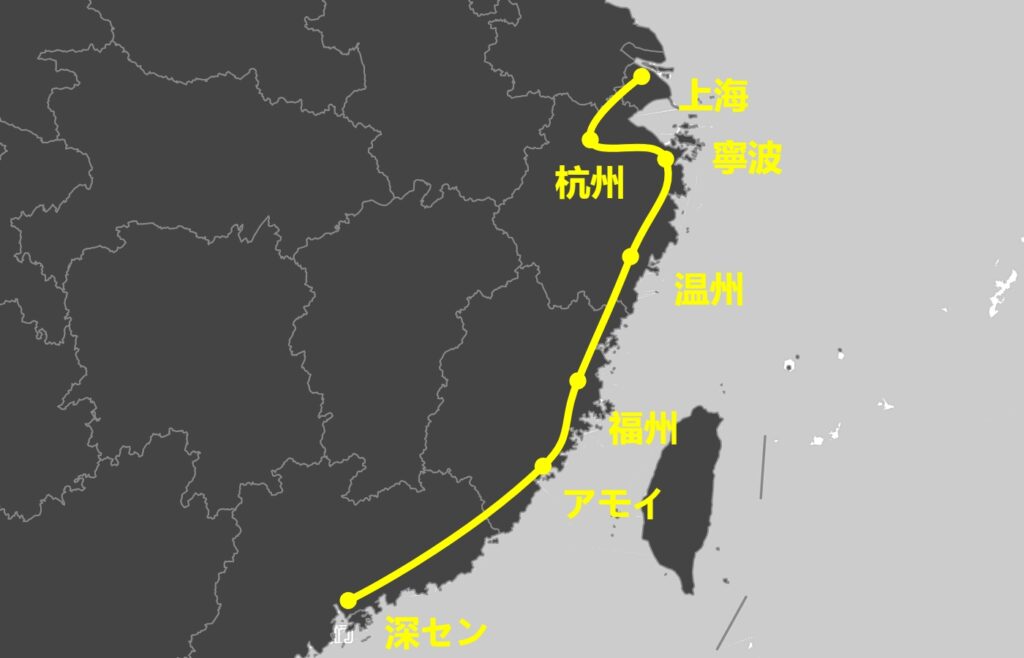

紹介ルート:杭深線

今回の紹介ルートは 杭深線 (WikiPediaの紹介)です。これは上海都市圏の杭州と、中国第4の都市・深センを結ぶ高速鉄道路線で、前回記事で取り上げた「四縦四横」計画のうち、縦ルート にあたる幹線の一つです。起点は杭州とされていますが、実際に運行される列車の多くは上海まで延長されています。

上海から深センまでの距離は全長1,623キロに及び、所要時間はおよそ11時間。長距離移動では飛行機のほうが有利ですが、沿線には経済的に発展した都市が数多く存在しており、都市間需要は非常に旺盛です。例えば、下図に示す福州〜アモイ間では、一日あたり約140往復もの列車が運行されており、すでに複々線化が完了しています。

ダイヤ

日中の長距離需要はどうしても時間的に優位な飛行機に奪われがちですが、鉄道は夜行列車を投入することで巻き返しを図っています。現在、深セン〜上海間では一日17往復の列車が運行されていますが、そのうち5往復が夜行寝台列車です。

ここでは、代表的な3本の夜行列車のダイヤを抜粋して掲載します。夜行列車がどのように深夜時間帯を走り、始発までに主要都市へ到着するかが分かります。

| 駅 | D942(珠海 発) | D937(広州南 発) | G900(香港西九龍 発) |

|---|---|---|---|

| 香港西九龍 | / | / | 発 20:05 |

| 珠海 | 発 18:14 | / | / |

| 中山 | 着 18:37 / 発 18:39(2分) | / | / |

| 広州南 | 着 19:10 / 発 19:33(23分) | 発 19:23 | / |

| 虎門 | — 通過 | 着 19:40 / 発 19:42(2分) | / |

| 深セン北 | 着 20:05 / 発 20:16(11分) | 着 20:01 / 発 20:10(9分) | 着 20:23 / 発 20:41(18分) |

| 恵陽 | 着 20:39 / 発 20:46(7分) | — 通過 | — 通過 |

| 潮汕 | 着 21:57 / 発 21:59(2分) | — 通過 | 着 22:10 / 発 22:18(8分) |

| アモイ北 | 着 23:07 / 発 23:11(4分) | 着 23:17 / 発 23:21(4分) | 着 23:28 / 発 23:32(4分) |

| 寧波 | 着 03:52 / 発 04:14(22分) | 着 04:02 / 発 04:24(22分) | 着 04:07 / 発 04:29(22分) |

| 杭州東 | 着 05:34 / 発 05:55(21分) | 着 05:59 / 発 06:05(6分) | 着 06:04 / 発 06:10(6分) |

| 上海虹橋 | 着 06:45 | 着 06:55 | 着 07:00 |

| 駅 | D941(珠海 行) | D935(広州南 行) | G899(香港西九龍 行) |

|---|---|---|---|

| 上海虹橋 | 発 19:55 | 発 20:05 | 発 20:15 |

| 杭州東 | 着 20:49 / 発 20:53(4分) | 着 20:59 / 発 21:04(5分) | 着 21:09 / 発 21:15(6分) |

| 寧波 | 着 21:45 / 発 21:53(8分) | 着 21:56 / 発 22:03(7分) | 着 22:07 / 発 22:13(6分) |

| 台州西 | 着 22:47 / 発 22:49(2分) | — 通過 | — 通過 |

| 深セン北 | 着 06:17 / 発 06:22(5分) | 着 06:31 / 発 06:41(10分) | 着 06:42 / 発 07:04(22分) |

| 香港西九龍 | / | / | 着 07:24 |

| 広州南 | 着 06:56 / 発 07:17(21分) | 着 07:14 | / |

| 中山 | 着 07:47 / 発 08:06(19分) | / | / |

| 珠海 | 着 08:32 | / | / |

三つの列車はいずれも深セン周辺の都市を出発し、深セン北駅から杭深線に入ります。出発時刻の差は1時間以内と非常に近く、ほぼ同じ時間帯に発車しています。途中のいくつかの駅を経由し、いずれも23時前後にアモイ北駅へ到着。その時点での到着・出発時刻も30分以内の差に収まっています。

本来であれば、1日5往復も夜行列車があるなら、もっと幅広い時間帯をカバーできるのが理想です。それでも実際には同じ時間帯に集中しているのは、保線作業との両立を考えた結果、この時間帯にしか設定できなかったと考えられます。

そこで次に、杭深線上の主要駅(深夜運転区間に含まれるアモイ北・福州南・温州南・寧波)について、終電・始発の時刻と夜行列車の通過予想時間をもとに、保線作業に確保できる時間を試算してみます。

※紙幅の関係で全5本の夜行列車のダイヤは掲載できませんが、残り2本も同様に同じ時間帯に発車しています。

※以下で言及する「福州」「温州」はそれぞれ福州南駅・温州南駅を指します。

保線時間計算

次に、深夜運転区間にあたる主要駅の終電と始発時刻を整理し、実際にどの程度の保線時間が確保されているかを見てみましょう。なお、アモイより下り方向、および寧波より上り方向は深夜運転区間の対象外としたため、統計からは除外しています。

| 駅 | 上り 終電 | 下り 終電 | 上り 始発 | 下り 始発 | 空く時間* |

|---|---|---|---|---|---|

| 厦門(厦門北) | 23:32(夜行寝台) | / | 06:24 | / | 06:52 |

| 福州 | 23:08 | 23:21 | 06:28 | 06:38 | 7時間07分(23:21→06:28) |

| 温州 | 23:38 | 22:39 | 06:20 | 07:15 | 6時間42分(23:38→06:20) |

| 寧波 | 23:07 | 22:24 | 05:40 | 07:00 | 6時間33分(23:07→05:40) |

ここで、先ほど示した夜行寝台列車のダイヤを重ね合わせ、主要駅ごとに実際に保線作業に充てられる時間を算出してみます。通過時刻については、それぞれ遅めに通過する列車を基準にし、各区間の最速列車の所要時間から計算しています。

| 駅 | 終電 | 始発 | 上り通過時間 | 下り通過時間 | 保線作業可能な時間 |

|---|---|---|---|---|---|

| 厦門(厦門北) | 23:32~ | 23:32 | / | / | / |

| 福州 | 23:08 | 0:40 | 23:21 | 01:00 | 5時間28分(01:00→06:28) |

| 温州 | 23:38 | 22:39 | 02:10 | 06:20 | 4時間10分(02:10→06:20) |

| 寧波 | 23:07 | 04:14 | 04:14 | 23:07 | 5時間10分(23:07→04:14) |

この結果を見れば、いずれの駅でも最低4時間以上の保線時間が確保されていることが分かります。つまり、中国の規定である「メンテナンス作業は240分(4時間)以上」という条件を下回ることはありません。夜行列車が運行されていても、十分に保線作業が行える仕組みになっているわけです。

こう見ると、夜行高速鉄道を走らせるからくりは明らかです。ポイントは、各区間ごとに保線作業の時間をずらして確保すること。言い換えれば、「区間別保線スケジュール」を組むことで、夜行列車の運行とメンテナンスの両立を可能にしているのです。

では次に、この区間別保線スケジュールの具体的な仕組みと、その裏にある準備体制について見ていきましょう。

区間別保線スケジュール(天窓)

中国では、保線作業のために列車を運行できない時間を「天窓」と呼んでいます。これは、運行ダイヤの中に生まれる空き時間が、まるで窓のようにぽっかりと空いて見えることに由来するといわれています。

先ほどまとめた表をみると、中国では全国一律に保線時間を設定しているのではなく、夜行列車の通過時刻に合わせて区間ごとに天窓の開始時刻をずらしていることが分かります。たとえば、福州や温州では午前1時・午前2時といった夜行列車通過直後に天窓時間が設定されているのに対し、寧波駅では終電が出た23時07分からすぐに天窓に入ることが可能です。

また、ネット上の情報によれば、多くの夜行高速鉄道が寧波駅で20分以上の長時間停車を行うのは、寧波以北の区間で天窓時間が終了するのを待っているためだとされています。終了時刻が午前4時とされていることから逆算すると、現場では0時前後から保線作業に入っていることが推測できます。

始発、終電の時間調整

運転ダイヤを推測するうえでもう一つ注目すべき工夫は、終電と始発の時刻調整です。温州や寧波では、終電が23時台と比較的早めに設定されています。また、温州からの下り始発は午前7時台と、人口900万人規模の都市にしてはかなり遅い時刻です。

こうした設定は、利用者にとってはやや不便に見えるかもしれませんが、裏を返せば保線作業の時間を確保するために意図的に調整されている可能性が高いと考えられます。

予防的事前保線

杭深線の夜行寝台列車は、現在は金曜から月曜にかけて週4日運転されています。一部のドキュメンタリーによれば、中国の鉄道では数年前から「予防的事前保線」が導入されており、とくに旧正月などの繁忙期に実施されてきたと報じられています。

今日では夜行寝台が通年で定期運行されていますが、かつては旧正月など大型連休の時期に限って試験的に運行されていました。当時の施策のひとつが、夜行寝台の運行期間中は保線作業を最小限にとどめるため、旧正月に必要となる大規模整備を3か月前から計画的に実施し、事前に完了させておくというものでした。

さらに現在の「週4日運転」という形態も、裏を返せば残りの3日間に大がかりな整備を集中して実施していると推測できます。こうした柔軟な調整があるからこそ、夜行高速鉄道と保線作業の両立が可能になっているのです。

検査技術の向上

近年はセンサー技術やデータ解析技術の進歩により、線路や設備の状態を高精度に把握できるようになってきました。走行中の列車に搭載されたセンサーや専用検測車によって、レールの摩耗や異常をリアルタイムに検知することが可能になり、保線作業の効率化と計画的な実施に大きく貢献しています。

ただし、中国における具体的な運用方法や導入の詳細については公開情報が限られており、筆者としても十分に踏み込んだ情報にたどり着くことはできませんでした。今後さらに調べていきたい課題の一つです。

総括

日本では惜しまれつつも寝台列車が減り続け、今や「サンライズ」が最後の定期列車として残るのみです。一方、中国では夜行高速鉄道という新しい形で寝台需要を取り込み、都市間移動と保線作業の両立に成功しています。

その背景には、区間ごとに保線時間をずらす「天窓」の仕組みや、週4日運転と残り3日間に集中整備を行う運用、さらには予防的な事前保線といった柔軟な運行・保守体制があります。さらに近年は検査技術の進歩によって、線路状態の把握や作業効率化も進み、夜行列車運行の後ろ盾となっています。

もちろん、日本と中国では鉄道の役割や社会的背景が異なり、そのまま導入できるとは限りません。しかし、「夜行列車は時代遅れではなく、工夫次第で現代の高速鉄道に組み込める」という事実は、今後の日本の鉄道を考えるうえで大きな示唆を与えてくれます。

ホテル価格の高騰や国内移動の多様化を踏まえれば、日本でも再び夜行高速列車の可能性を議論する余地があるのではないでしょうか。筆者も一鉄道ファンとして、議論が活発になる未来を見てみたいですね。

コメント